|

|

|

|

| Viele der nachfolgenden Stellungen und Bilder sind von und für rechtshändige Spieler geplant und ausgerichtet. Selbstverständlich können auch Spieler, welche die linke Hand als Führungshand benutzen, Billard ebenso gut spielen. Optimal wäre es natürlich, wenn ein Spieler mit links und rechts als Führungshand und der entsprechenden Körperhaltung spielen kann. |

|

|

|

Wo und wie wird ein Queue gehalten ?

|

|

|

|

Wichtig ist es, dass Sie das Queue dort halten, wo es Ihnen gut in der Hand liegt und es als Verlängerung Ihrer Hand resp. des Armes eingesetzt werden kann.

| 1. |

Zu weit hinten halten ergibt einen „Pumpenstoss“. Das heisst, die Queuespitze wird nicht waagrecht, sondern auf und ab geführt. Dieser Stoss ist die häufigste Ursache des „Kicks“. Die Queuespitze gleitet bei einem Wirkungsstoss an der glatten Oberfläche des Balles ab. |

| 2. |

In dieser Zone locker greifen. Stellen Sie sich vor, Sie halten einen kleinen Vogel. Auch dort darf der Griff nicht zu locker oder zu fest sein. |

| 3. |

Zu weit vorne halten bringen Oberarm und Schulter ins Spiel. Ungenaues treffen und Wirkungslosigkeit des Stosses sind mögliche Folgen. |

| 4. |

Schwerpunkt des Queues |

| 5. |

Neuere Queues sind 2 – 3 teilig. In der Mitte sind sie durch ein Holz- oder Metallgewinde verschraubbar. Diese Trennstelle sollte fest zugeschraubt sind, darf aber auf keinen Fall zugewürgt werden. |

| 6. |

Haltestelle der Bockhand. Je nach Stoss oder Stellung kann diese Zone näher oder weiter vom Anspielball sein. |

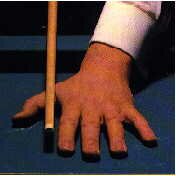

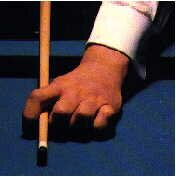

Es gibt viele Möglichkeiten, das Queue mit der Hand zu umfassen. Unnötige und behindernde Verspannungen kann man vermeiden, wenn man das Queue auf den Mittelfinger legt und den Queuekontakt mit den anderen Fingern herstellt. Der Zeigefinger und der Daumen sollen locker bleiben und nicht in den Bewegungsablauf eingreifen, da es sehr leicht zum Abwürgen des Stosses kommen kann. Besonders wichtig ist es, die Hand und den Handrücken lang und locker zu machen, denn beim Bilden einer Faust müssen Muskeln und Sehnen im Unterarm Arbeit leisten. Diese Arbeit wirkt sich ungünstig beim freien, leichten Abstoss aus.

|

|

|

|

Wenn man zum Zugreifen neigt, lässt man den Zeigefinger entspannt hängen. Die Griffhand leistet geringe Haltearbeit. Das Queue soll frei schwingen können, die Hand darf das Queue nicht behindern.

Für die Haltung des Unterarmes und des Handgelenkes gilt: das Queue so wie eine Aktentasche am Griff nehmen. Niemand trägt eine Aktentasche mit verdrehtem Handgelenk oder schräggestelltem Unterarm.

|

|

|

|

Die eigene Körperhaltung (Fusstellung, Arm, Hand

|

|

|

|

Figur 1

| 1. |

Spielball |

| 2. |

Oberkörper und Kopf sind genau über dem Queue platziert. |

| 3. |

Füsse sollten nicht verkrampft, ca. 45 Grad zur Queuelinie platziert werden. |

| 4. |

Ziellinie, auf der Queue geführt wird. |

| 5. |

Lockere Hand, sollte genau über dem Fuss sein. |

Gute Balance durch lockere Knie. Die Augen genau über der Ziellinie. Der Unterarm sollte frei (wie der Klöppel einer Glocke) schwingen können.

Figur 2 und 3

Unbequem, versteift, schlechte Balance. Der Arm schaukelt seitwärts oder wird durch den Körper behindert. Die Augen sind seitlich der Ziellinie und verhindern genaues Zielen.

|

|

|

| Diese zwei Bilder zeigen die optimale Haltung und Linie zum Ball. |

|

|

|

Die Bockhand

|

|

|

| Es gibt viele Arten das Queue zu halten. Wichtig ist jedoch darauf zu achten, dass das Queue eine stabile Führung hat. Zudem sollte der Bock während dem ganzen Stoss auf dem Tisch liegen bleiben – zu frühes Wegreissen der Hand ist vielfach die Ursache für ein ungenaues Spiel |

|

Die Ausgangsbasis für den Bock ist die flache Hand, die auf der Billardplatte aufliegt und sich nicht ans Queue klammert.

|

|

In der nächsten Phase umschliesst der Zeigefinger das Queue. Die Finger liegen - das gilt für alle Bockarten - nur locker am Queue an. Ein zu enger Bock hemmt das Queue beim Vorstoss, ein zu lockerer Bock führt zu mechanischen Ungenauigkeiten.

Mit dieser Handhaltung trifft die Queuespitze den Spielball tief.

|

|

Fächert man die Finger auf und schiebt den Mittelfinger unter das Queue, wird der Spielball bei durchschnittlicher Handgrösse über der Mitte getroffen. Die Höhe kann mit dem Mittelfinger variiert werden. Dieser Bock wird vor allem beim Langballspiel angewendet.

|

|

Für den kleinen Zieher und Rückläufer beim Serienspiel eignet sich dieser Bock hervorragend. Sehr wichtig: die Fingernägel aller 4 Finger liegen am Tuch auf, der Handrücken ist möglichst flach. Hervortretende Knöchel signalisieren Verkrampfung.

|

|

|

|

|

Der Schnabel

|

Als Schnabel bezeichnet man den Teil des Queues, der aus der Bockhand heraus- ragt. Die Schnabellänge soll die Ausholbewegung regulieren und möglich machen. Man kann also maximal die Schnabellänge ausholen, muss sie aber nicht voll ausnützen. Für kleinere Positionen genügt ein kurzer Schnabel, braucht man viel Schwung, ist ein längerer Schnabel notwendig. Da die Schnabellänge die Ausholbewegung nur einseitig begrenzt, sollte man sich bewusst machen, dass man mit langem Schnabel mehr oder weniger weit ausholen kann, mit kurzem Schnabel nur wenig weit.

Folgendes bei der Schnabelwahl beachten:

|

1

|

Im kleinen Spiel nicht mit zu kurzem Schnabel spielen, da sonst die Übersicht verloren geht.

|

|

2

|

Bei starker Streckung des Körpers erhöht ein kurzer Schnabel die Unbequemlichkeit.

|

|

3

|

Wenn eine geringfügige Änderung in der Höhe des Stosspunktes am Spielball zum Ausbleiben des Punktes führt, dann mit möglichst kurzem Schnabel spielen.

|

|

Der kurze Schnabel

zwingt zu rascherem Abstoss und schützt vor mechanischen Ungenauigkeiten.

|

|

Der lange Schnabel

ermöglicht eine grössere Ausholbewegung und lässt einen langsameren Abstoss zu.

|

|

|

|

|

Das Zielen und Treffen des Anspielballes

|

|

|

|

Zielen Sie nicht wie beim Schiessen mit einem Auge, sondern blicken Sie mit beiden Augen genau in der Zielachse (S) über das Queue. Bei Stössen ohne Seiteneffekt muss diese Achse (S) genau durch den Punkt zeigen, den man treffen will. Beachten Sie dabei, dass der Rand des Balles ca. 3 cm neben der Zielachse liegt. Bei Stössen mit Seiteneffekt verschiebt sich diese Achse parallel zur Zielachse.

| A. |

Ball 2 wird voll getroffen |

| B. |

Ball 2 wird ¾ voll getroffen |

| C. |

Ball 2 wird ½ voll getroffen |

| D. |

Ball 2 wird ¼ voll getroffen |

| E. |

Ball 2 wird dünn getroffen |

|

|

|

|

Das Spielen und Treffen des Spielballs

|

|

|

| Nur der numerierte Bereich der inneren Kugel garantiert, dass das gekalkte Leder (Procédé) nicht am Rand des Balles abgleitet (Kickszone). |

| 1. |

Mittelstoss |

Der Ball wird in der senkrechten und waagrechten Mittelachse getroffen. Dadurch rollt der Ball, ohne Wirkung mitzubekommen. Dieser Stoss ist die Basis für einen „Amortis“. |

| 2. |

Hochstoss |

Der Ball wird in der senkrechten, aber oberhalb der waagrechten Mittelachse getroffen. Dadurch bekommt der „Laufeffekt“. Dieser Stoss ist die Basis für einen „Nachläufer“. |

| 6. |

Tiefstoss |

Der Ball wird in der senkrechten, aber unterhalb der waagrechten Mittelachse getroffen. Dadurch bekommt er „Rücklaufeffekt“. Dieser Stoss ist die Basis für einen „Ziehball“. |

| 4. |

Mittelstoss mit Rechts- oder Linkseffekt |

Der Ball wird in der waagrechten, aber ausserhalb von der Mittelachse getroffen. Dadurch rollt der Ball, ohne Laufwirkung mitzubekommen. Dieser Stoss ist eine Hilfe für einen „Amortis“, da er den gesamten Effekt reziprok (gegenteilig) dem Trefferball weitergibt. |

| 3 + 5. |

Hoch und Tiefstoss mit Rechts- oder Linkseffekt |

Der Ball wird in der waagrechten, aber ausserhalb von der Mittelachse getroffen. Dadurch rollt der Ball mit der entsprechenden Laufwirkung. Der Effekt hilft zum einen den Anspielball zu kontrollieren oder dem eigenen Spielball, wenn dieser Ball eine Bande berührt. |

|

|

|

|

Der Stoss

|

|

|

|

1.

2.

|

Schultergelenk

Ellenbogen

|

Schultergelenk und Ellenbogen sollten starr und fest sein. Der Stoss darf nur aus dem Unterarm, bei lockerem Handgelenk kommen. Beispiel: Schwingende Kirchenglocken.

|

|

3.

|

Vorschwingen

|

Beim Vorschwingen schwingt der Unterarm bis zur Senkrechten vor, ohne dabei den Spielball zu touchieren, denn jedes Berühren des Spielballes gilt als ausgeführter Stoss. Es soll nicht zaghaft vorgeschwungen werden. Das Vorschwingen hat den Zweck, das Queue in ein gleich- mässiges Pendeln zu bringen und ist die Voraussetzung für einen guten Stoss.

|

|

4.

|

Der Stoss

|

Der Stoss ist die genaue Verlängerung des Vorschwingens, nur das der Schwung nicht vor der Senkrechten abgebremst werden soll, sondern durch den Ball hindurch führt. Dabei ist auch zu beachten, dass der Stoss nicht länger als die Distanz von Ball 1 (Spielball) zu Ball 2 (Anspielball) wird, damit nicht ein „Durchstoss“ (Ball 1 trifft Ball 2, schlägt zurück und wird durch das Queue noch einmal gestossen) die Aufnahme beendet.

|

|

5.

|

Durchgehen

durch Ball2

|

|

|

Im Sprachgebrauch gibt es zweierlei Arten von Stoss: Den Stoss als Ballfigur, Dessin (ein schöner, schwerer Stoss) und den Stoss als Bewegungsimpuls.

Wir beschäftigen uns hier ausschliesslich mit dem Stoss als Bewegung. Die Aufgaben, die an den Stoss gestellt werden, sind sehr vielfältig. Die Stossskala reicht von Ballberührungen, die nahezu gehaucht sind, bis zur maximalen Kraftausübung. Den Einheitsstoss gibt es nicht, der allen an ihn gestellten Anforderungen gerecht werden könnte. Verwendet ein Spieler nur eine Bewegungsform, so wird er jene Dessins, für die sein Stoss gut geeignet ist, auffallend besser lösen. Dies ist auch in anderen Sportarten so, doch wenn man von einem technisch perfekten Sportler spricht, meint man, dass er in allen Situationen seinen Körper optimal einsetzen kann. Ein guter Billardspieler sucht für jede Position den notwendigen Stoss und kann diese Idee dann praktisch umsetzen, d. h. er hat die passende Bewegung abrufbar gespeichert.

Es gibt drei Arten, den Spielball in Bewegung zu setzen, nämlich durch:

- 1. Nachfolgen

- Das Queue wird ohne Rückholbewegung möglichst weit nach vorne geführt.

Die Queuespitze folgt dem Spielball möglichst weit über seinen ursprünglichen Platz hinaus. Es darf nach dem Abstoss keine Rückholbewegung erfolgen. Die Qualität des Stosses ergibt sich aus der gleichmässigen Bewegung. Der Stoss soll so erfolgen, als ob der Spielball nicht vorhanden wäre. Das Ende des Nachfolgens ergibt sich aus den mechanischen Gegebenheiten der Queuehaltung oder durch Erreichen der Billardplatte. Eine saubere, nachfolgende Bewegung auszuführen ist schwerer, als man glaubt. Fast jeder Spieler folgt wohl dem Spielball nach, zuckt aber am Ende der Bewegung etwas zurück. Vertrauen Sie der Wirkung des nachfolgenden Stosses und machen Sie keine zusätzlichen Bewegungen.

Der nachfolgende Stoss wird überall dort angewendet, wo ausreichend Platz für die Queuespitze ist und Spielball und Ball 2 Effekte entfalten sollen. Beim Nachfolgen soll der Zusammenprall Queue - Ball ohne Geschwindigkeitsverlust für das Queue erfolgen.

- 2. Tippen

- Das Queue wird vor- und zurückgeführt.

Beim Tippen geht die Queuespitze dem Ball etwas nach und wird reflexartig zurückgezogen. Diese Art des Abstosses ist bei allen engen Rückläufern und Nachläufern und ähnlichen Positionen anzuwenden. Ebenso beim Massé und Piqué, wenn der Spielball sehr viel Rotation, aber wenig Wucht braucht. Der tippende Stoss wird mit sehr leichter Handhaltung ausgeführt, der Rückholreflex muss natürlich und nicht verkrampft wirken. Die Fehlform des Tippens ist das Zucken! Deshalb verlassen Sie sich immer auf den eingelernten Rückholreflex. Jede Verspannung der Unterarm-Muskulatur der Stosshand verzögert den Reflex.

Beim Tippen wird nur ein gewisses Quantum an Energie übertragen. Rückläufer in der Strichserie werden z. B. getippt.

- 3. Schlagen

- Das Queue wird vorgeführt, die Bewegung bricht abrupt ab.

Beim Schlagstoss folgt die Queuespitze dem Spielball nicht sehr lange nach und bleibt in der Folge exakt stehen. Man verwendet diese Stossart vornehmlich bei Bremsstössen, um Ball 2 genügend Lauf mitzugeben. Je rascher der Vorstoss ist, umso mehr Lauf bekommt Ball 2.

Beim Schlagen trennen sich Queue und Ball rasch. Die Bewegung ähnelt ein wenig dem Tippen, die Rückholbewegung wird unterdrückt.

Bei allen angeführten Stosstechniken ist der auslaufenden Queuespitze grösste Aufmerksamkeit zu schenken. Bleibt die Bewegung nicht genau in der Stossachse, wird die Stossqualität stark vermindert.

Beachten Sie bitte auch, dass Sie die Stossart während des Abstosses nicht wechseln. Oft wird eine Bewegung nachfolgend geplant und gestoppt ausgeführt. Das Ergebnis ist, dass der Ball 2 viel zu langsam ist, wenn der Punkt trotz alledem gemacht wird. Leider wird man durch den vermeintlichen Erfolg in dieser fehlerharten Technik bestärkt. Der Wechsel der Stossart während des Abstosses zeugt von Unsicherheit und ungenauer Planung des Abstosses.

|

|

|

|

Die der Stellung angepasste Spielstärke

|

|

Die Geschwindigkeit und Länge des Vorschwingen bestimmen

· Die Geschwindigkeit des Stosses

· Die Reaktion von Ball 1

· Die Geschwindigkeit von Ball 2

Merke:

Langsames gezieltes Vorschwingen bewirken

· Den exakten Lauf von Ball 1

· Einen wirkungsvollen Stoss

(ohne Kraft, den das Gewicht des Queues reicht aus)

· Sicheres Laufen von Ball 2

|

|

|

|

Spieltechnik

|

|

Eine Regel sagt, man solle, wenn immer möglich, auf den näheren Ball eine Karambolage suchen, denn auf eine kurze Distanz trifft man besser, genauer und kann mehr Wirkung erzielen.

WICHTIGER JEDOCH ALS DAS STARRE EINHALTEN VON VIELEN REGELN UND GRUNDSÄTZEN IST JEDOCH, DASS SIE SICH BEQUEM FÜHLEN UND SICH NICHT VERKRAMPFEN.

|

|

|

|

|

|